介護保険

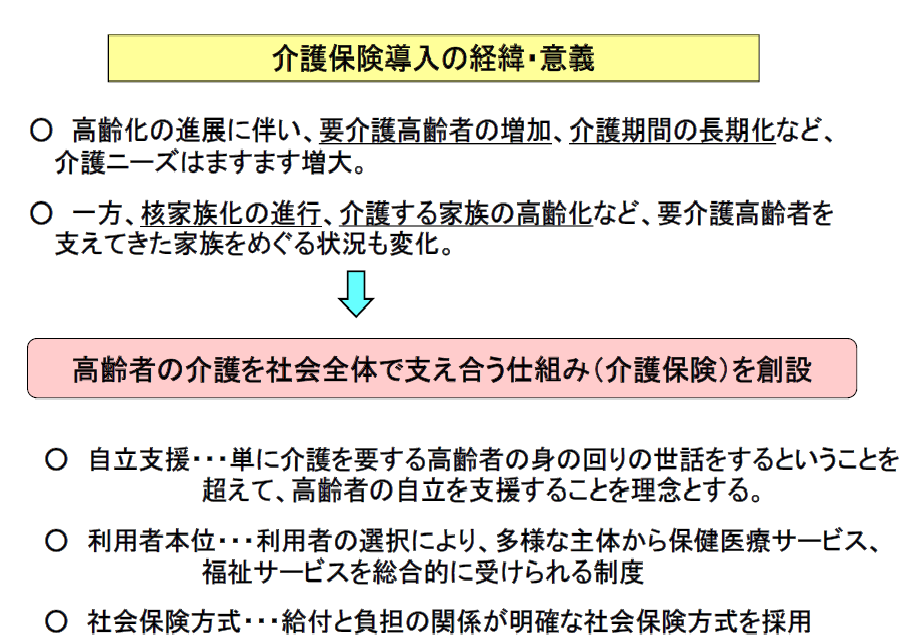

介護保険制度について

介護保険制度の概要

- 介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、介護が必要な人を社会のみんなで支えあう制度です。

- 40歳以上の人が加入して保険料を納め、介護が必要となった時は、保険を利用して費用の1割または2割の負担で介護サービスが利用できます。

介護保険制度の詳細は、介護保険制度解説(独立行政法人福祉医療機構(WAM-NET・ワムネット))をご覧ください。

「公的介護保険制度の現状と今後の役割」厚生労働省資料より

介護保険の加入者

南幌町に住所を有する40歳以上の方が加入し、加入者は2つに分かれます。

※加入の手続きは必要ありません。

第1号被保険者

| 該当者 | 65歳以上の方 |

| 保険料額 | 前年度の所得等に応じて13段階に設定 |

| 保険料納付方法 | 年金の種類と額により、「特別徴収」と「普通徴収」の2通り |

第2号被保険者

| 該当者 | 40歳~64歳の医療保険加入者 |

| 保険料額 | 加入先の医療保険が算定 |

| 保険料納付方法 | 医療保険と一括して納付 |

介護保険制度の負担

介護保険は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)から納められた保険料と公費(国・道・町)を財源として運営しています。

| 国 負担金 | 道 負担金 | 町 負担金 | 第1号 被保険者 保険料 | 第2号 被保険者 保険料 | 合計 | ||

| 介護 給付費 | 居宅等給付 | 25% | 12.5% | 12.5% | 23% | 27% | 100% |

| 施設等給付 | 20% | 17.5% | 12.5% | 23% | 27% | 100% | |

| 地域支援 事業費 | 介護予防事業 | 25% | 12.5% | 12.5% | 23% | 27% | 100% |

| 包括的支援 ・任意事業 | 38.5% | 19.25% | 19.25% | 23% | ― | 100% | |

介護保険料

介護保険料の決め方

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護保険は、助け合いの考え方に立って、保険料で介護サービスに係る費用全体の半分を負担し、国や自治体が公費で半分を支える仕組みです。

保険料は、全国的な人口の比率に応じて計算され、65歳以上の人は全体の約23%を負担することになっています。

介護サービスの費用は、これまでのサービスの利用状況などに基づき3年ごとに推計します。つまり、利用者が多い時や一人一人が利用するサービスが多い時には、保険料水準が高く、逆の場合には低くなります。

令和6年度~令和8年度までの介護保険料

第9期介護保険事業計画に基づき令和6年度から令和8年度までの介護保険料段階については、13段階に設定されました。介護保険料については、前年中の所得や住民税課税状況に応じて決定されます。

令和7年度以降の保険料においては、令和6年1月~12月の老齢基礎年金の満額支給額が80.9万円となり、80万円を超えることを踏まえ、第1段階、第2段階、第4段階、第5段階の「公的年金収入金額と合計所得金額の合計」の基準を80.9万円に変更しております。

| 所得段階 | 要 件 | 負担割合 | 年間保険料 |

| 第1段階 | ・生活保護受給者 ・住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 ・住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80.9万円以下 | 基準額×0.285 | 18,900円 |

|---|---|---|---|

| 第2段階 | 住民税非課税世帯で、本人がの課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80.9万円超120万円以下 | 基準額×0.485 | 32,300円 |

| 第3段階 | 住民税非課税世帯で、本人がの課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万を超える | 基準額×0.685 | 45,600円 |

| 第4段階 | 同一世帯に住民税課税者がいて、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80.9万円以下 | 基準額×0.90 | 59,900円 |

| 第5段階 | 同一世帯に住民税課税者がいて、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80.9万円を超える | 基準額 | 66,600円 |

| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.20 | 79,900円 |

| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.30 | 86,500円 |

| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.50 | 99,900円 |

| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 基準額×1.70 | 113,200円 |

| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 基準額×1.90 | 126,500円 |

| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 基準額×2.10 | 139,800円 |

| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 基準額×2.30 | 153,100円 |

| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 | 基準額×2.40 | 159,800円 |

※介護保険料の算定においては、4月1日時点の住民票の世帯を基準にします。(ただし、4月2日以降に65歳になった場合や町外から転入した場合は、その時点の住民票の世帯が基準となります。)

※課税年金収入額とは、税法上、課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入額です。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。

※公的年金収入及び合計所得金額は、賦課年度の前年1月~12月の合計です。

※合計所得金額とは、地方税法に規定する前年の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除、上場株式等の譲渡損失に係る繰り越し控除等を行う前の金額)から、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。

※平成30年度の介護保険料から、長期・短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した金額を年間保険料額の算定に用います。

※平成30年度税制改正により、令和3年度から給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。介護保険制度では、この税制改正による影響で介護保険料等の負担が増えることが無いように第1段階から第5段階に該当する方については、令和6年度以降も引き続き合計所得金額等を調整します。なお、第6段階以上の方については、税制改正を踏まえ所得段階を設定しているため、この調整は行われません。

40歳~64歳の方(第2号被保険者)

国民健康保険に加入している方

国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決められます。

所得割(所得に応じて計算)+ 均等割(第2号被保険者数に応じて計算)+ 世帯割(1世帯ごとに決められた額)= 介護保険料(年間基準額)

※介護保険料と国民健康保険料の賦課限度額は、別々に決められます。

職場の医療保険に加入している方

医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められます。

標準報酬月額 = 介護保険料率 = 介護保険料(年間基準額)

※お問い合わせは各医療保険者まで

介護保険料の納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護保険料のお知らせ時期

| 65歳以上の方 | 介護保険料額と納付方法を7月中旬にお知らせします。 |

| 新たに65歳以上になった方 | 介護保険料額と納付方法を誕生日の前日の属する月の翌月以降にお知らせします。 |

| 転入された65歳以上の方 | 介護保険料額と納付方法を転入日の属する月の翌月以降にお知らせします。 |

納付方法

特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収では、年金から天引きされた介護保険料を年金保険者(日本年金機構など)が南幌町に納入するため本人が直接納付する必要はありません。

特別徴収は年金保険者からの連絡に基づき開始されますが、下記に該当する方は開始されません。

・年金受給額が年額18万円未満

・住民票と年金保険者(日本年金機構など)に届けている情報(氏名・生年月日、住所)が異なる

・年金を担保に借入れ等をしている

・基礎年金部分の受給がない

・収入申告のやり直しで所得段階が変わった

・年度途中で65歳になった

・年度途中で他市町村から転入してきた など

普通徴収

普通徴収は、特別徴収に該当しない方が対象となります。

年間の介護保険料を7月から翌年2月までの8回に分けて、南幌町から郵送される納付書により、下記納付場所で納めていただきます。

※申込みにより、納付書に代えて口座振替で納付することができます。

納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。

【納付場所】

・北海道銀行 ・北洋銀行 ・空知信用金庫 ・南幌農業協同組合 ・ゆうちょ銀行

・各郵便局 ・南幌町役場 ・コンビニエンスストア ・スマートフォン収納(PayPay・LINEPay)など

【口座振替への変更手続き】

口座振替の手続きは下記を持参のうえ、南幌町指定の金融機関へお申し込みください。

・南幌町介護保険料納入通知書

・預金通帳

・印鑑(預金通帳の届出印)

・口座振替依頼書

※口座振替の開始は、通常、申込日の翌月からになります。

※口座残高にはご注意ください。残高不足で引き落としできないケースがあります。

※介護保険制度では、特別徴収の対象者となる方は口座振替を選択することはできません。

40歳~64歳の方(第2号被保険者)

国民健康保険に加入している方

医療保険分と介護保険分をあわせて国民健康保険料として世帯主が納めます。

※お問い合わせは住民課国保医療グループまで

職場の医療保険に加入している方

介護保険料と医療保険料をあわせて給与から徴収されます。

※40歳から64歳の被扶養者の介護保険料は扶養者が納めるので個別に納める必要はありません。

※保険料は原則として、半分を事業主が負担します。

介護保険料の滞納

介護保険料の滞納

介護保険料はすべての被保険者で負担しています。仮に支払わない人がいれば、その分は結果として他の被保険者の保険料負担にはね返ることとなります。

滞納者が実際にサービスを使うようになると他の方よりも高額な負担となります。

介護保険サービスを利用した際の利用者負担は通常かかった費用の1割~3割ですが、介護保険料を滞納している滞納期間に応じて下記のような措置がとられます。

滞納期間が1年以上

介護保険サービスの利用料を全額、いったん利用者が負担し、申請により後から保険給付費(本来の自己負担分を除く費用)をお返しします。

滞納期間が1年6ヵ月以上

介護保険サービスの利用料を全額、利用者が負担し、申請後も保険給付費の一部または全部が一時的に差し止めになったり、滞納している保険料と相殺されたりします。

滞納期間が2年以上

未納期間に応じて、介護保険サービスの利用料の自己負担割合が4割に引き上げられ、高額介護サービスが利用できなくなります。

やむを得ない理由で介護保険料が納められないとき

災害や失業等により、やむを得ない理由で介護保険料を納めることが難しくなったときは、介護保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。

お困りの際は、お早めに保健福祉課高齢者包括グループまでご相談ください。

介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した65歳以上の第1号被保険者の方で、下記の基準に該当する場合は、介護保険料の減免が受けられます。

●減免の対象となる基準

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合

⇒ 全額を免除

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記のアとイのいずれにも該当する第1号被保険者。

⇒ 一部を免除

【要件】

ア.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上。

イ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下。

●減免額の計算方法

対象保険料額【A】=当該第1号被保険者の保険料額 × 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(2以上ある場合はその合計額)÷ 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額減額又は免除の割合【B】

| 前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |

|---|---|

| 200万円以下であるとき | 全部 |

| 200万円を超えるとき | 10分の8 |

| 保険料減免額 = 【A】×【B】 |

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。

| 前年所得額(令和元年1月から令和元年12月) | 見込所得額(令和2年1月から令和2年12月) | |

| 年金 | 80万円 | 80万円 |

| 給与 | 90万円 | 60万円 |

| 合計 | 170万円 | 140万円 |

介護保険料額が64,900円の場合

64,900円×90万円÷170万円=34,358円(34,400円)

前年の合計所得金額が200万円以下のため、減免割合は10分の10となるため、減免保険料額は34,400円×10/10=34,400円となります。

●減免の対象となる保険料

減免の対象となる第1号保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

●必要書類

・令和2年1月以降の主たる生計維持者の収入状況が確認できる書類(給与明細書、帳簿、通帳の写し等)

●申請の手続き

介護保険料の納付書が届きましたら、まずはお電話にてお問い合せ下さい。

保健福祉課 高齢者包括G 011-378-5888(あいくる内)

介護保険資格関係

65歳になったとき(年齢到達)

年齢到達(65歳になったとき)に伴う手続きはありません。

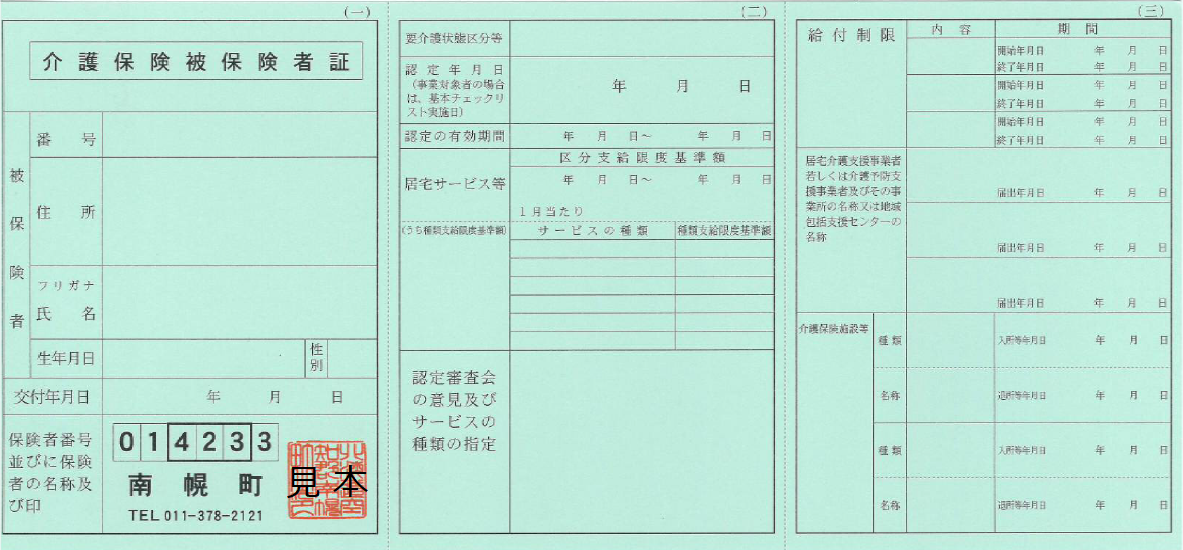

65歳を迎える月に郵送にて「介護保険被保険者証」をお送りします。この「介護保険被保険者証」には有効期限の定めがありませんので、保管をお願いします。

また、65歳になる前に介護認定を受けている方は、新たに「介護保険被保険者証」の交付は行いません。介護認定の際にお渡ししているものをそのままご利用ください。

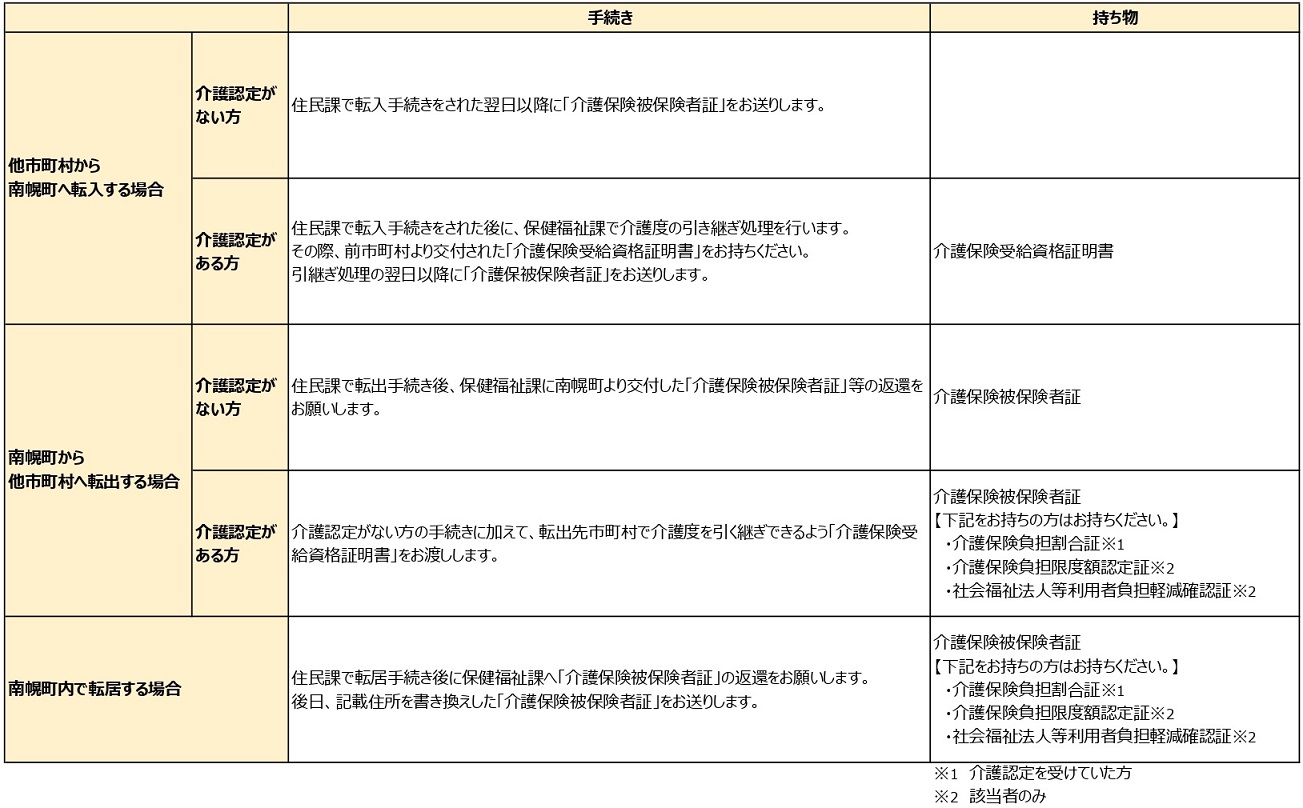

住所異動したとき(転入・転出・住所変更)

住所移動に伴う手続き及び持ち物につきましては、下記のとおりです。

【注意事項】

他市町村から転入された介護認定がある方で、認定を継続される方は転入日(住民となった日)後14日以内に申請を行わなければ前住所地の認定結果を継続できません。14日以後の申請は新規申請扱いとなります。

介護保険が適用されるのは新規申請を行った日からとなるため14日を超えて申請を行わないまま介護サービスを利用した場合は、その利用料は全額自己負担となります。

死亡されたとき

お亡くなりにより、介護保険資格が喪失となります。南幌町より交付している「介護保険被保険者証」等を保健福祉課(あいくる)に返還していただきます。

また、返還の際に「介護保険料還付金及び介護給付費等振込先口座指定届」を記入してただきます。

【持ち物】

・介護保険被保険者証

・口座指定届に記載する口座が確認できるもの

・印鑑(届出人の方のもの)

・介護保険負担割合証(介護認定を受けていた方のみ)

・介護保険負担限度額認定証(該当者のみ)

・社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(該当者のみ)

住所地特例とは

住所地特例とは

現在、お住まいの市町村から他市町村の介護保険施設等に入所し、住所を施設所在地に変更した場合に、住所変更前の市町村を保険者として、引き続き「介護保険被保険者証」を利用していただくことになります。

※介護認定を受けていない場合でも、この制度の対象となります。

住所地特例対象施設

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・介護老人保健施設(老人保健施設)

・介護療養型医療施設(療養病床等)

・介護医療院

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム(ケアハウス等)

・有料老人ホーム

・サービス付高齢者向け住宅

※地域密着型サービス施設(グループホームなど)は住所地特例の対象外です。

サービス付き高齢者向け住宅に対する住所地特例について

北海道保健福祉部では、新たに住所地特例の対象となるサービス付き高齢者向け住宅を把握できるようにするため、一覧表を作成し公表しています。

また、札幌市内に所在するサービス付き高齢者向け住宅については、札幌市のホームページをご覧ください。

適用除外施設とは

市町村に住所を有する65歳以上の方や40歳~64歳の方であっても、法令で定める下記の施設に入所・入院している方は介護保険の被保険者とならないこととなっています。

【介護保険適用除外施設】

・改正前の身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設

・医療型障害児入所施設

・指定国立療養所等の重度心身障害児(者)病棟または進行性筋萎縮症児(者)病棟

・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設

・国立および国立以外のハンセン病療養所

・生活保護法に定める救護施設

・労災特別介護施設指定障害者支援施設(生活介護+施設入所支援)

・障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うもの)

南幌町介護保険事業計画・高齢者福祉計画について

南幌町介護保険事業計画・高齢者福祉計画については、下記ページに掲載しています。

この情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課 高齢者包括係 | 電話番号:011-378-5888 FAX:011-378-5255