国民健康保険

国民健康保険とは

国民健康保険(以下、「国保」という。)は、加入者のみなさんが病気やけがをされたとき、安心して医療機関にかかれるように、普段から経費(国民健康保険税)を出しあい、お互いに助け合う制度で、国民年金や介護保険等とともに、わが国の社会保障制度の一翼を担うものです。

誰もが安心して医療を受けられるように、すべての人が何かしらの医療保険に加入しなければなりません。

国保は、職場の健康保険などに加入していない人や、生活保護を受給されていない人が、加入しなければならない医療保険です。(外国人登録をしていて、1年以上の在留期間がある外国人の人も含みます)

国保の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている国民健康保険税と、国などからの補助金で成り立っています。それらをもとに、医療費やその他さまざまな給付をおこなっています。

加入するとき、やめるとき

職場の健康保険に加入したとき(就職・転職など)

国保に加入している方が、就職・転職などで職場の健康保険に加入する場合、必ず14日以内に手続きをお願いします。

手続きの概要

| こんなとき | 手続の種類 | 手続きに必要なもの |

| 職場の健康保険に加入したとき | 脱退 | ・該当者分の資格確認書(国民健康保険証) ・該当者分の資格確認書(職場の健康保険証) ・個人番号カード ・届出人の本人確認書類(免許証等) |

| 職場の健康保険の被扶養者になったとき |

ご注意

他の健康保険などに加入しても国保脱退の手続きがなければ、国保から脱退したことにはなりません。手続きが遅れると、国民健康保険税等との二重払いになったり、国保脱退後に国保資格で受診した場合、医療費の保険給付分を返還していただくことになる場合もあります。

職場の健康保険を脱退したとき(退職など)

職場の健康保険に加入している方が、退職・転職などで職場の健康保険を脱退し、国保に加入する場合、社会保険資格喪失証明書等を持参の上、14日以内に届出をお願いします。

手続きの概要

| こんなとき | 手続の種類 | 手続きに必要なもの |

| 職場の健康保険をやめたとき | 加入 | ・職場の健康保険をやめた証明書 (社会保険資格喪失証明書) ・個人番号カード ・届出人の本人確認書類(免許証等) |

| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | ・被扶養者でなくなった証明書 (社会保険資格喪失証明書) ・個人番号カード ・届出人の本人確認書類(免許証等) |

マイナ保険証を保有する方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証を保有しない方には、「資格確認書」を交付します。

ご注意

退職等により、国保加入の手続きが遅れると、国民健康保険税を最長3年間さかのぼって納めていただくことになったり、その間の医療費が全額自己負担になることがあります。

家族構成に変更があったとき(出生・死亡など)

国保に加入している世帯で、出生、死亡など、家族構成に変更があったときは、手続きが必要です。

手続きの概要

| こんなとき | 手続の種類 | 手続きに必要なもの |

| 子どもが生まれたとき※1 | 加入 | ・マイナ保険証または資格確認書(国民健康保険証) ・母子健康手帳 |

| 国保の加入者が死亡したとき ※2 | 脱退 | ・マイナ保険証または資格確認書(国民健康保険証) ・死亡診断書 |

| 世帯主や氏名が変わったとき※3 | その他 | ・マイナ保険証または資格確認書(国民健康保険証) ・届出人の本人確認書類(免許証等) |

| 世帯を分けたり一緒にしたとき |

※1…被保険者について、出産後に「出産育児一時金」の給付制度があります。さらに、国保被保険者である妻が妊娠した場合には、届出により、一定期間分の国民健康保険税が免除(減免)されます(詳細は、以下の「国民健康保険税」欄内「産前産後保険税の免除(減免)」をご参照ください)。

※2…被保険者の死亡により「葬祭費」が支給されます。

※3…世帯主が国保被保険者でない場合、申請により加入者が国保世帯主(納税義務者)とすることができる場合があります。

住所を変更したとき(転出・転居・転入)

前住所で国保に加入していた方で転入された場合や、国保に加入されている方が転出、転居する場合は、14日以内に手続きをお願いします。

手続きの概要

| こんなとき | 手続の種類 | 手続きに必要なもの |

| 他の市区町村から転入してきた場合で、国保に加入するとき | 加入 | ・他の市区町村の転出証明書 ・個人番号カード ・届出人の本人確認書類(免許証等) |

| 他の市区町村へ転出するとき | 脱退 | ・マイナ保険証または資格確認書(国民健康保険証) ・個人番号カード ・届出人の本人確認書類(免許証等) |

| 町内で住所が変わったとき※ | 被保険者 情報の変更 | ・マイナ保険証または資格確認書(国民健康保険証) ・個人番号カード ・届出人の本人確認書類(免許証等) |

※住所は同じであっても、世帯を分けたり一緒にしたときも、同様の手続きが必要です。

別にマイナ保険証または資格確認書(保険証)が必要なとき(修学・施設入所)

修学のため、他の市区町村へ住民登録を移すとき、又は施設への入所により住所を移すときは、申請により、引き続き、南幌町の国民健康保険資格を使用できる場合があります。

手続きの概要

| こんなとき | 手続の種類 | 手続きに必要なもの |

| 修学のため、他の市区町村に住 所を移すとき | その他 | ・在学を証明するもの(在学証明・学生証) ・マイナ保険証または資格確認書(国民健康保険証) ・個人番号カード ・届出人の本人確認書類(免許証等) |

| 施設入所により、住所を移すと き | ・在園(所)証明書・住民票 ・マイナ保険証または資格確認書(国民健康保険証) ・個人番号カード ・届出人の本人確認書類(免許証等) |

ご注意

学生でなくなったときなど、不要になった場合は速やかに返却して頂きます。

資格確認書または資格情報のお知らせ(保険証)をなくしたり、汚損したとき

資格確認書または資格情報のお知らせ(保険証)をなくしたり汚損したときは、再交付の申請が必要です。

※現在は、新たに「保険証」を交付することはありません。申請により、マイナ保険証を利用の方には、「資格情報のお知らせ」が交付され、マイナ保険証を利用していない方には「資格確認書」が交付されます。

手続きの概要

| こんなとき | 手続の種類 | 手続きに必要なもの |

| 資格確認書または資格情報のお知らせ(保険証)をなくしたとき、あるいは汚れたり破れたりして使えなくなったとき | その他 | ・個人番号カード ・届出人の本人確認書類(免許証等) |

健康保険の任意継続について

会社勤務の方、公務員の方などが退職された場合には、退職前に職場の健康保険に2カ月以上の加入期間があれば、退職後2年間その健康保険に継続して加入することができます。

任意継続と国保では、保険料額や国民健康保険税額が異なる場合があり、任意継続については、健康保険の事務所へ、国保については役場国保担当窓口までご相談ください。

各種給付制度等

国保に加入いただくことで、病気や出産などの際に、様々な給付を受けることができます。

各種給付制度等はこちら↓

医療を受けた時の自己負担について

医療機関で受診するとき

窓口で提示すべきマイナ保険証または資格確認書(保険証)と負担割合について説明します。

負担割合

医療機関等窓口で提示すべき証等と負担割合は次のようになります。

| 年齢 | 負担割合 | 提示すべき書類等 |

| 6歳以下の就学前児童 | 2割 | マイナ保険証または資格確認書 (国民健康保険保険証) |

| 6歳以上70歳未満 (就学前児童を除く) | 3割 | マイナ保険証または資格確認書 (国民健康保険保険証) |

| 70歳以上75歳未満 | 2割または3割 (3割…現役並み所得者)※1 | マイナ保険証または資格確認書 (国民健康保険保険証 兼 高齢受給者証) |

※1 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保の被保険者がいる方

高齢受給者証

70歳になると、医療機関で支払う一部負担金の割合が変わり、かかった医療費の2割の支払いで診療が受けられます。(現役並み所得者は3割。)

70歳以上(70歳になった誕生日の翌月から対象、誕生日が1日の方はその月から対象)75歳未満の方に「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しておりましたが、令和6年12月2日からのマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、新たに保険証は交付されないことになりました。

- 今後は、マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等にマイナンバーカードを提示することで高齢受給者証の対象者であることが確認できる仕組みとなり、交付される「資格情報のお知らせ」にも、「負担割合2割」と明記されます

- マイナ保険証をお持ちでない方は、「負担割合2割」と記載された「資格確認書」により受診できます

75歳になられた方は自動的に国保の資格喪失となり、後期高齢者医療制度に加入となることは従来と変わりありません。

自身の窓口負担割合等に疑問が生じた場合は?

医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等に疑問や不安を感じた場合、国保被保険者は役場国保担当窓口にご相談ください。

マイナ保険証のお持ちの方は、ご自身のスマートフォン等からマイナポータルにて確認することができます。

高額療養費の支給

医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請により、その超えた額が高額療養費として支給されます。

支給を受けるには

医療機関等におけるオンライン資格確認により、医療機関での支払い額が限度額までの支払いとしている場合でも、世帯単位で計算するため、高額療養費の支給申請が必要になる場合があります。

年齢によって、条件などが変わります。

高額療養費の対象となる方には、診療月の2か月後以降に、世帯主あてに「高額療養費の申請について」の通知書をお送りします。通知書が届きましたら、役場国保担当窓口に申請してください。(申請時には、該当月の領収書をお持ちください。)

(注意)診療月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。

非自発的失業者に対する高額療養費などの自己負担限度額について

高額療養費などの自己負担限度額を、非自発的失業者については前年中の給与所得を30/100にした上で判定します。

町民税課税世帯であっても、町民税非課税世帯の限度額を適用する場合もあります。(この場合、事前の認定申請により入院中の食事代の減額ができます。)

申請に必要なもの

- マイナ保険証または資格確認書(国民健康保険証)

- 領収書(原本)

- 預金通帳など振込先などわかるもの

- 世帯主と対象者の個人番号カード

- 届出人の本人確認書類(免許証等)

70歳未満の方の場合

同じ方が同じ医療機関に同じ診療月で入院、外来別に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を払戻しします。

・月の1日から月末までの受診について1ヶ月として計算します。翌月にまたがる場合は、計算は別になります。同一月内に一旦退院して、同じ病院に再入院したときは合わせて計算されます。

・同じ医療機関でも、入院、外来、医科と歯科は別々に計算します。

・通院の場合、処方せんをもらって調剤薬局に支払った医療費は、その処方せんを交付した病院の医療費と合算します。

・差額ベッド代など保険診療外のものや、食事代は計算に含みません。

・一つの世帯で同じ診療月に21,000円以上の支払いが2回以上あったときは、それらの医療費を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を払戻しします。

| 所得要件※1 | 限度額 | |

| ア ※2 | 旧ただし書き所得※3 901万円超 | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当※4:140,100円】 |

| イ | 旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |

| ウ | 旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |

| エ | 旧ただし書き所得 210万円以下 | 57,600円 【多数回該当:44,400円】 |

| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 【多数回該当:24,600円】 |

※1…所得要件の「ア」~「オ」は「限度額適用認定証」に記載される区分を示しています

※2…所得の申告をしていない方も、区分「ア」(所得要件:最高区分)とみなされ、本来の所得以上の負担となる場合がありますので、忘れずに申告して下さい

※3…「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を引いた所得をいいます

※4…「多数回該当」とは、高額療養費の該当が過去12か月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます

70歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)の場合

外来の場合、2割または3割で医療機関ごとに限度額を上限に負担し、後日申請により、外来の限度額を適用し、払戻しをします。

入院の場合、限度額を上限に2割または3割を負担します。

70歳以上の方は同じ診療月分はすべて合算し、適用します。まず個人ごとに外来の限度額を適用し、入院がある場合は入院分を加え世帯全体で合計して、世帯合算分の限度額を適用します。

| 所得要件 | 限度額 (個人単位外来) | 限度額 (世帯単位入院含む) | ||

| 現役並み 所得者 ※5 | Ⅲ | 課税所得 690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 | |

| Ⅱ | 課税所得 380万円以上 690万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 | ||

| Ⅰ | 課税所得 145万円以上 380万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 | ||

| 一般※6 | 課税所得 145万円未満 | 18,000円 (年間上限額144,000円) | 57,600円 【多数回該当:44,400円】 | |

| 低所得者 | Ⅱ ※7 | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |

| Ⅰ ※8 | 住民税非課税 (所得が一定以下) | 8,000円 | 15,000円 | |

※5…「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方をいいます

※6…「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます

※7…「低所得者Ⅱ」とは、世帯主と世帯の国保被保険者全員が市町村民税非課税の方をいいます

※8…「低所得者Ⅰ」とは、低所得者Ⅱの条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる方をいいます

70歳未満と70歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)が同じ世帯の場合

70歳未満と70歳以上(後期高齢者医療制度対象者を除く)の方が同じ世帯の場合、まず70歳以上の方の自己負担限度額を適用し、それに70歳未満の合算対象分を加えて70歳未満の自己負担限度額を適用し、世帯で合算します。

75歳到達月における自己負担限度額の特例

月の途中で75歳になった国保被保険者(1日生まれの方を除く)は、国保と新たに移行する後期高齢者医療制度における高額療養費の個人単位での自己負担限度額が制度を移行した月は、それぞれ本来の額の半分になります。

また、被用者保険の被保険者が、75歳を迎え、その被扶養者が新たに国保に加入した場合も、加入月の自己負担限度額が半分になります。

限度額適用認定証の交付

入院などにより、医療費の負担が高額になる場合には、あらかじめ申請により「認定証」(限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、同一の医療機関・薬局での同一月の自己負担額を高額療養費の限度額までとすることができます。(入院時の食事代や日用品代などは別途負担となります。)

※オンライン資格確認等システムを導入している医療機関などにおいては、被保険者の同意により「保険証」・「マイナ保険証と資格情報のお知らせなど」・「資格確認書」で所得区分の確認ができるので「認定証」は不要です。

入院時食事療養費の支給

入院時の食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者に自己負担していただき、残りは入院時食事療養費として国保から医療機関に支払います。

療養病床に入院する65歳以上の方は、食事と居住費を負担することになります。

ただし、住民税非課税世帯の方は申請していただくことにより、標準負担額が減額されます。

| 区分 | 一般病床 | 療養病床 | ||

| 食事代 | 食事代 | 居住費 | ||

| ①住民税課税世帯 | 一般(下記以外の方) | 510円 | 510円※2 | 370円 |

| 指定難病、小児慢性特定疾病の方 | 300円※1 | |||

| ②住民税非課税世帯、 低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 240円 | 240円 | 370円 |

| 過去12か月で90日を超える入院 | 190円 | |||

| ③低所得者Ⅰ | 110円 | 140円 | 370円 | |

※1 ①の該当者で平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方の負担額は経過措置として※1の額になります

※2 一部の保険医療機関では、450円の場合もあります

申請に必要なもの

・マイナ保険証または資格確認書(国民健康保険証)・世帯主と対象者の個人番号カード

・届出人の本人確認書類(免許証等)

住民税非課税世帯で90日を超える入院の場合【長期入院該当】

病院で1食180円の取り扱いになるのは、長期該当の申請をされた翌月からです。91日目以降病院で1食180円になるまでの間は一旦240円の支払いとなりますが、申請後、差額の払戻しを受けることができます。

入院日数が90日を超えたら、「長期該当の申請」と「差額支給申請」をしてください。

長期該当の申請に必要なもの

・マイナ保険証または資格確認書(国民健康保険証)

・入院日数が90日を超えたことがわかるもの(入院期間の記載のある領収書等)

・限度額適用・標準負担額減額認定書または標準負担額減額認定証(既に交付をうけている場合)

・世帯主と対象者の個人番号カード

・届出人の本人確認書類(免許証等)

差額支給申請に必要なもの

・限度額適用・標準負担額減額認定証

・1食510円または1食240円で支払いをした領収書(原本)

・預金通帳など振込先のわかるもの

・世帯主と対象者の個人番号カード

・届出人の本人確認書類(免許証等)

高額介護合算療養費

現在、「医療保険」では高額療養費として、「介護保険」では高額介護(介護予防)サービス費として、各保険制度ごとに自己負担額が世帯(あるいは個人)の上限額を超えた額が支給されています。

「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が新たに創設されたことで、1年間(8月から翌年7月まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計した金額が自己負担限度額を超えた方は、申請によりその超えた金額が支給されます。

・同一世帯内で世帯員が異なる医療保険に加入している場合、毎年7月31日時点の各医療保険ごとに自己負担額が合算されます。

・年度の途中に医療保険、介護保険が変更となった場合、変更前の保険における自己負担額も合算の対象となります。

・自己負担額は医療保険の場合は高額療養費、介護保険の場合は高額介護(予防)サービス費を差し引いた後の金額です。

| 【70歳未満】 | 所得要件 | 限度額 |

| 旧ただし書き所得 901万円超 | 212万円 | |

| 旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 | 141万円 | |

| 旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 | 67万円 | |

| 旧ただし書き所得 210万円以下 | 60万円 | |

| 住民税非課税世帯 | 34万円 |

| 【70歳以上75歳未満】 | 所得要件 | 限度額 | ||

| 現役並み 所得者 | Ⅲ | 課税所得 690万円以上 | 212万円 | |

| Ⅱ | 課税所得 380万円以上690万円未満 | 141万円 | ||

| Ⅰ | 課税所得 145万円以上380万円未満 | 67万円 | ||

| 一般(※1、2) | 課税所得 145万円未満 | 56万円 | ||

| 低所得者 | Ⅱ | 住民税非課税 | 31万円 | |

| Ⅰ | 住民税非課税 (所得が一定以下) | 19万円※3 | ||

※1…収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます

※2…※1に加え、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます

※3…世帯内に介護保険利用者が複数いる場合、介護支給分については低所得者Ⅱの限度額(31万円)が適用されます

申請に必要なもの

・マイナ保険証または資格確認書(国民健康保険証) ・介護保険証 ・世帯主名義の通帳 ・世帯主と対象者の個人番号カード ・届出人の本人確認書類(免許証等)

・自己負担額証明書(対象期間内に南幌町国保・南幌町介護保険以外の保険に加入された期間がある方のみ)

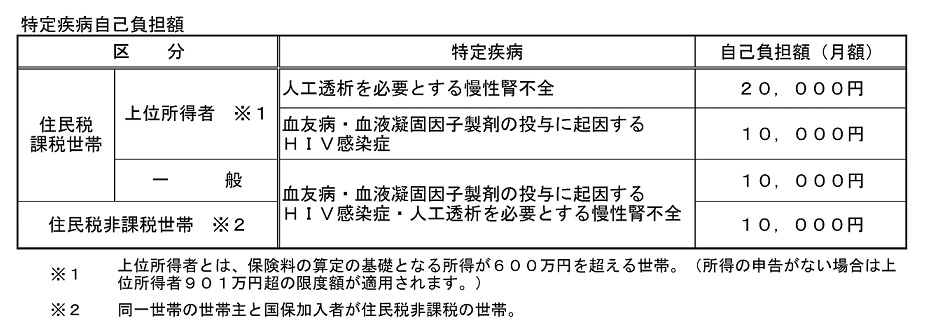

特定疾病療養受療証の交付

高額な治療を長期間継続して行う必要がある、血友病・人工透析が必要な慢性腎不全・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方は、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、その病気に関わる治療費は月10,000円までになります。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者の自己負担限度額は、月20,000円となります。

70歳以上(高齢受給者)の方は、自己負担額1ヶ月10,000円です。

申請に必要なもの

・マイナ保険証または資格確認書(国民健康保険証)

・国民健康保険特定疾病認定申請書(病院等に「医師の意見欄」を記入してもらってください)または、「医師の証明書」や以前加入されていた健康保険でお持ちになっていた「特定疾病療養受療証」のコピーなど

・世帯主と対象者の個人番号カード

・届出人の本人確認書類(免許証等)

出産育児一時金の支給

出産育児一時金の支給

国保被保険者が出産したとき、出産育児一時金として50万円が支給されます。妊娠4カ月以上の出産(死産を含む。)に対し支給されます。産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または妊娠22週未満で出産した場合は12,000円減額となり、488,000円となります。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される方(健康保険の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)には、国保からは支給されません。

直接支払制度

退院までの間に医療機関等と「直接支払制度」利用の合意文書を取り交わすことにより、出産育児一時金50万円を限度として南幌町から医療機関等に直接支払います。ただし、出産費用が50万円を超える場合、退院時に越えた金額を支払い、50万円以下であった場合、出産育児一時金50万円との差額は、後日被保険者の方から南幌町に請求していただくことになります。

差額支給申請に必要なもの

・マイナ保険証または資格確認書(国民健康保険証)

・預金通帳など振込先がわかるもの

・母子健康手帳または出生証明書(死産証明書)

・出産費用の領収・明細書の写し

・直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し

・世帯主と出産した方の個人番号カード

・届出人の本人確認書類(免許証等)

葬祭費の支給

国保加入者が死亡したときは、葬祭を行った方に3万円を支給します。

ただし、他の健康保険から葬祭費またはそれに相当する給付を受ける方(健康保険本人資格を喪失後、3か月以内に死亡した場合)には国保からは支給されません。

喪主名義の通帳、会葬礼状等を添えて申請してください。

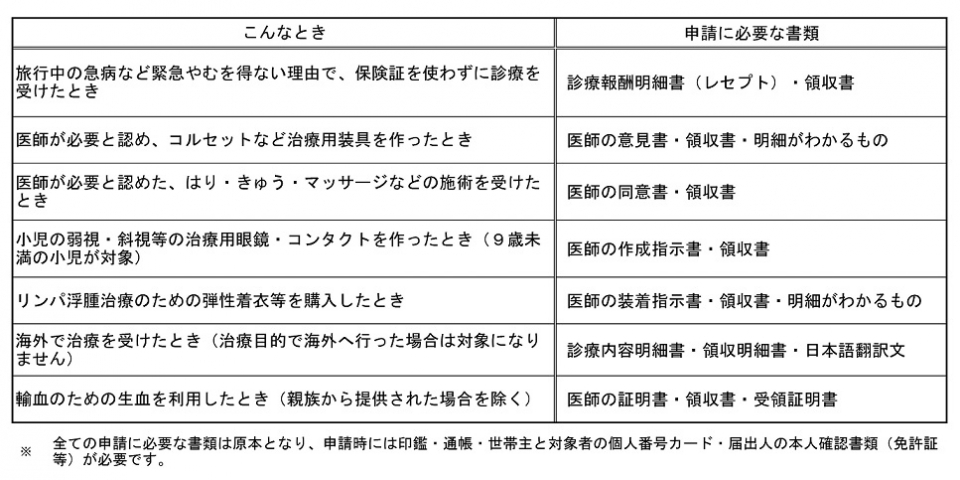

療養費の支給

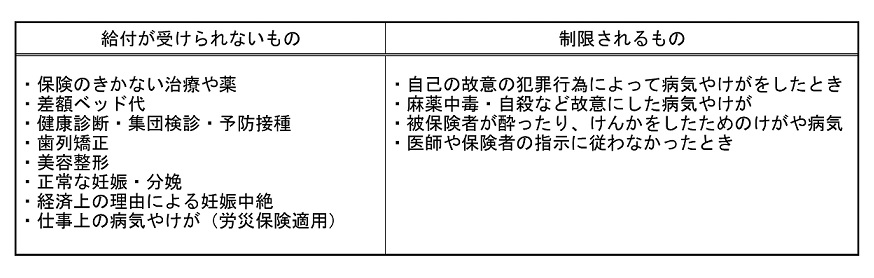

国民健康保険の給付制限

正常分娩や予防接種など、給付を受けることができない項目があります。また、第三者による傷害・病気などのほか、労働中のけがなどの場合、マイナ保険証または資格確認書(保険証)の利用にご注意いただく必要があります。

給付が制限される事項

国保に加入していても、次のような場合には給付が受けられなかったり、制限されることがあります。

第三者行為(交通事故などで他人からけがをさせられたとき)

南幌町の国保に加入している方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療にマイナ保険証または資格確認書(保険証)を使う場合は、保険者(町)への届出が義務づけられています。

本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、マイナ保険証または資格確認書(保険証)を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(町)に請求がきます。その場合は、町が加害者に代わって一旦立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。

交通事故などでマイナ保険証または資格確認書(保険証)を使用する場合は、必ず「第三者行為による被害届」を役場国保担当窓口へ提出してください。

示談の前にご相談下さい

加害者から治療費を受け取り、示談が成立してしまうと、国保が立て替えた医療費を返還していただく場合もあります。示談の前に必ず、役場国保担当窓口にご相談ください。

不正利得(資格喪失後の受診)

国保に加入している方が医療機関等にかかる際、窓口でマイナ保険証または資格確認書(保険証)の提示により、被保険者の負担は3割(2割)となり、残りの7割(8割)は国保から医療機関等へ支払われます。

転出や他の保険等に加入により、南幌町の国保の資格がないにもかかわらず、南幌町の国保資格を利用して医療機関等を受診した場合は、その時の医療費を南幌町へ返還していただきます。

これは、本来の保険者が負担すべき医療費分7割(8割)を南幌町の国保が負担したため返還していただくものです。

なお、返還していただいた医療費は、受診時に加入していた被用者保険または他市町村国保等に「療養費」として申請することができます。

返還方法

返還請求の通知に同封されている納入通知書兼領収書でお納めください。

健康保険などへの請求方法

納めた領収書と診療報酬明細書の写しを添付して、新たに加入した健康保険(社会保険、共済、他市町村の国保など)へ申請すると療養費として払戻しが受けられます。

詳しい手続きの方法については、加入している健康保険にお問い合わせください。

医療費の一部負担金の減免

次のような場合、申請により一部負担金を減免となる場合があります。

・災害等により、生活が著しく困難となった方、又はこれに準ずると認められる方

・その他、特別の理由により町長が必要と認められる方

詳しくは、役場国保担当窓口までご相談ください。

【令和5年3月23日更新】国民健康保険傷病手当金について

国民健康保険傷病手当金の支給

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国保被保険者が新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します

■対象者になる方

以下を満たす南幌町国保の被保険者

1.給与等の支払いを受けている被用者

2.新型コロナウイルス感染症に感染された方、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、就労することができず、給与等の全部又は一部を受け取ることができない方

■支給対象期間

就労ができなくなった日から起算して3日が経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

■支給額

1日当たりの支給額【(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3】×支給対象となる日数

※支給額には上限があります

■適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日

(注)令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、対象になりません。

■必要書類

■申請先

住民課国保医療係(直通TEL:011-398-7037)

※まずは、お電話でご相談ください

リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは

医師によって定められた回数と期限内で繰り返し使うことができる処方箋のことをいいます。症状が安定し、通院をしばらく控えても良いと医師が判断した患者について、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みです。患者にとっては、通院に係る金銭的、時間的負担の軽減や受診時における感染リスクの回避等のメリットがあります。

分割調剤とは

長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示がある場合に行われます。

リフィル処方箋と分割調剤との違い

【例】90日分の内服薬を患者に投薬するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合

- 分割調剤・・・医師は90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回の分割指示。薬局においては、医師の指示どおり30日分ずつ調剤。

- リフィル処方・・・医師は30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数(3回)を記載した上で発行。薬局においては、医師の指示どおり30日分ずつ調剤。

注意事項

- 医師が可能と判断した場合に利用できる仕組みです

- リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回です

- 1回あたりの投薬期間及び総投薬期間については、医師が患者の病状等を個別に踏まえて、医学的に適切と判断した期間となります

- 医薬品の種類によって、リフィル処方箋の利用が制限される場合があります(投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、利用が制限されます)

- 薬剤師がリフィル処方箋による調剤を不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診を勧める場合があります

国民健康保険税

国民健康保険税について、計算方法や納期、軽減・減免の制度などをご案内します。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、医療分の保険税と支援金分の保険税、介護分の保険税とを合算して決定されます。

介護分の保険税は、40歳以上65歳未満の方にご負担いただきます。

○国民健康保険税=医療分の保険税+支援金分の保険税+介護分の保険税

| 令和7年度 国民健康保険税率 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |

| (1)所得割額 課税標準所得(総所得-基礎控除)× | 8% | 2% | 1.25% |

| (2)均等割額 被保険者数× | 27,000円 | 5,000円 | 8,000円 |

| (3)平等割額 1世帯につき | 36,000円 | 7,000円 | 7,000円 |

| 年間保険税 | (1)+(2)+(3)+(4) | ||

| 最高限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 |

| 年度途中での加入・脱退のとき | 月割で計算(年間保険税×加入月数/12) | ||

令和元年度より資産割を廃止し、北海道の示した標準的な算定方式(3方式)としています。

【※特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告する場合はご注意下さい】

個人町道民税において、申告不要とされている上場株式等譲渡所得金額に係る所得、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合は、国民健康保険税を算定する上での合計所得金額に含まれます。所得税の確定申告で当該所得を申告された場合、個人町道民税で税額控除等を受けることができますが、申告した結果、国民健康保険税が増額となる場合があります。

国保は、みなさんが医療機関などにかかったときの医療費を支払うことが大きな目的であり、財源は、国、北海道の補助金と、被保険者が納める国民健康保険税でまかなわれています。

したがって、被保険者に納めていただく国民健康保険税は、国保の運営を支える貴重な財源です。

もし、国民健康保険税を納めない方がいると、他の被保険者との公平性を欠くばかりか、国保制度そのものが成り立たなくなってしまいます。健康を守り、医療を保障する国保を維持していくために、国民健康保険税は必ず納期限までにお納めください。

納期スケジュール

| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |

| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

国民健康保険税は、4月から翌年3月までの1年分について、6月から翌年3月まで10分割され、各納期限は原則月末(12月のみ25日)です。月末が土、日、祝日の場合は、納期限が翌開庁日となります。

口座振替のご利用をおすすめします!

納期限や納め忘れを気にすることなく、一度手続きすれば解約するまで毎年自動的に引き落とされます。振替日は、各納期月の末日(12月のみ25日)です。金融機関が休業日の場合は、翌営業日になります。

【手続きに必要なもの】納付書・預金通帳・通帳印をお持ちになり、金融機関で「口座振替依頼書」にて申し込みしてください。

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)

65歳から74歳までの世帯主の方で、次の全てにあてはまる方は、年金から国民健康保険税が天引きされます。

- 65歳から74歳までの世帯主で、国保に加入している

- 世帯で国保に加入している方全員が65歳から74歳

- 年金を年額18万円以上受給している

- 国民健康保険税と介護保険料の合計が、年金額の2分の1を超えない

特別徴収から口座振替に変更することができます!

特別徴収対象者は申出により納付方法を口座振替に変更することができます。

役場国保担当窓口での手続きが必要ですので、預金通帳と通帳印を持参して下さい。

国民健康保険税の軽減・減免制度

国民健康保険税の軽減制度や災害・失業などにより、国民健康保険税の納付が困難となった場合の減免制度についてご案内します。

軽減制度

次のような世帯は、均等割額、平等割額を軽減します。

軽減の申請は必要ありませんが、所得未申告の世帯は軽減が適用されませんので、必ず申告をしてください。

| 世帯主と被保険者全員の前年中所得の合計額が下記の金額以下の場合 | |

| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |

| 5割軽減 | 43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |

| 2割軽減 | 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |

減免制度

次のような場合、申請により国民健康保険税を減免できる場合があります。

- 災害等により、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

- その他特別な事情により町長が必要と認める者

詳しくは役場国保担当窓口までご相談ください。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度

リストラや倒産など非自発的な理由により離職を余儀なくされた人の国民健康保険税を軽減する制度です。

以下の両方の要件に当てはまる非自発的失業者が対象となります。

- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、「11.12.21.22.23.31.32.33.34」のいずれかに該当

- 離職日時点で65歳未満

※軽減対象者はあくまで「雇用保険受給資格者証」で判断します。

軽減内容

非自発的失業者の国民健康保険税については、前年中の給与所得を30/100に減額した上で算定します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

【具体例】

- 平成29年7月31日に離職した人…平成29年8月1日から平成31年3月31日まで

- 平成30年3月31日に離職した人…平成30年4月1日から令和2年3月31日まで

申請方法

離職者の「雇用保険受給資格者証」を持参の上、役場担当窓口にて申請してください。

未就学児の国民健康保険税均等割額の軽減

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国保に加入している全世帯の未就学児の国民健康保険税均等割額が5割軽減となります。

| 世帯所得による軽減割合 | 均等割額改正前 | 均等割額改正後 |

| 軽減なし世帯 | 32,000円 | 16,000円 |

| 7割軽減世帯 | 9,600円 | 4,800円 |

| 5割軽減世帯 | 16,000円 | 8,000円 |

| 2割軽減世帯 | 25,600円 | 12,800円 |

※未就学児とは、お子さんが6歳に達する日以降の最初の3月31日までをいいます。

※前年の所得が一定基準以下の世帯は、国民健康保険税均等割額及び平等割額が7割、5割、2割のいずれかの割合で軽減されます。軽減割合は、基準日(毎年4月1日)での世帯構成や世帯の総所得などにより判定します

産前産後被保険者の国民健康保険税所得割額及び均等割額の免除(軽減)

令和6年1月より、出産時期における国民健康保険税負担の軽減を図るため、出産する国保被保険者に係る産前産後期間相当分(単胎妊娠:4か月分、多胎妊娠:6か月分)を免除(軽減)します。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産及び分娩とします(死産、流産、早産含む)。

| 3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | ||

| 単胎の方 | ○ | ○ 出産予定月 | ○ | ○ | |||

| 多胎の方 | ○ | ○ | ○ | ○ 出産予定月 | ○ | ○ |

※○:免除(軽減)対象月

対象者

南幌町国保被保険者(出産被保険者本人)

免除(軽減)範囲

国民健康保険税「所得割」及び「均等割」

手続き等

申請は以下の「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書」様式により、出産予定日の6か月前より受け付けており、出産後も申請は受付けます。

申請に必要なもの

- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

- 本人確認書類(マイナ保険証または資格確認書(保険証)、運転免許証など)

- 母子健康手帳(単胎妊娠、多胎妊娠の別を確認できる書類など)

※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要となる場合があります。

詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。

国民健康保険税の納付が遅れると…滞納した場合

納付が遅れると~督促状等の発送

国民健康保険税の納付期限を過ぎてもお支払いのない場合、督促状や催告書、納付に係る通知等をお送りします。

督促等送付後も納付がない場合には、滞納処分となることがありますので、納期限内の納付にご協力をお願いします。

滞納した場合

災害その他特別な事情がないにもかかわらず、保険税を滞納して1年が経過したときには、療養の給付(一部負担金割合3割または2割)に代えて、特別療養費の支給対象(一部負担金割合10割)となる場合があります。

特別療養費の支給対象になると・・・

医療機関に罹るときに、一旦医療費の全額を支払って頂くことになります。その後、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険税の納付状況によっては支給を差し止め、未納分保険税に充てさせて頂く場合があります。

特別療養費の支給対象となる世帯に属する18歳未満の児童等は、特別療養費の支給対象からは除外されます。

第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)・第4期特定健康診査等実施計画の策定について

第3期データヘルス計画を策定しました(令和6年3月)

データヘルス計画は、健康・医療情報を活用し、効果的かつ効率的な保健事業の実施を測るための実施計画であり、前期計画の満了に伴い、第3期データヘルス計画(令和6年度~令和11年度)を策定しました。

本計画に基づき、生活習慣病の発症・重症化予防に取り組み、前期計画を踏まえた被保険者の健康の保持増進を図ることで健康寿命の延伸や医療費適正化を目指します。

第4期特定健康診査等実施計画を策定しました(令和6年3月)

特定健康診査等実施計画は、保険者が特定健康診査・特定保健指導の実施にあたって目標や方法等を定めることで、事業を効率的・効果的に実施できるよう前期計画の満了に伴い、第4期特定健康診査等実施計画(令和6年度~令和11年度)を策定しました。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(マイナンバーカードを保険証としてご利用ください)

令和6年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、新たな保険証は交付されなくなりました。マイナンバーカードを健康保険証として使用していない方には「資格確認書」を交付し、マイナ保険証を保有する方には、資格内容の変更が生じた場合に「資格情報のお知らせ」を交付します。なお、令和6年12月1日時点でお手元にある保険証については、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。

【令和6年12月2日からの対応】

令和6年12月2日時点でお手元に保険証がない方には、保険証は交付されなくなります。下記①または②の対応となります。

①すでにマイナ保険証を保有している方は、マイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です。

②マイナ保険証を保有していない、または、マイナンバーカード自体お持ちでない方には、申請頂かなくても「資格確認書」を交付しますので、引き続き、医療機関の受診が可能です。

- マイナ保険証を使用できる医療機関であれば、自身の区分を医療機関に情報提供することに同意すれば自己負担限度額が適用されます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するために

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。

(1)利用登録に必要なもの

- マイナンバーカード

- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)

(2)登録可能な場所

- ご自身または親族の方のスマートフォン

- セブン銀行(セブンイレブン等に設置のATM)

- 役場担当窓口(住民課戸籍住民係または国保医療係)

※注意事項

- マイナンバーカードを申請していない場合は、まずは申請手続きが必要となります。

- 医療機関や薬局でマイナンバーカードによる保険証利用ができるところもあります。

- マイナンバーカードの保険証利用が開始されても、従来の保険証は有効期限まで利用可能です。

役場担当窓口でのマイナンバーカードの交付申請等手続きについてはこちらをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合は、解除に係る申請をして頂く必要があります。

【申請時に必要な書類等】

- 解除申請書 ※役場担当窓口にてお申し付けください

- マイナンバーカード(マイナ保険証)

解除申請提出後、「資格確認書」を交付します

- 解除手続き後、マイナ保険証の利用登録が解除されるまで1~2か月かかる見込みです

- マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から利用登録が解除されたなど確認することができます

- 解除後に、再度、マイナ保険証の利用登録をすることもできます(ご自身のスマートフォンから、役場担当窓口等で登録可能ですが、交付済の「資格確認書」は返還いただきます

このページに関するお問い合わせはこちら

住民課 国保医療係 ☎011-398-7037 FAX:011-378-2131